本文来自微信公众号:Nature Portfolio(ID:nature-portfolio),发表于2021年6月30日的《自然》的新闻特写版块,原文作者:Amber Dance,原文标题:《Beyond coronavirus: the virus discoveries transforming biology》,头图来自:视觉中国

在非洲白蚁丘、南极海豹、红海水体中,Mya Breitbart都发现了多种新型病毒。但想要获得大发现,只要步入她位于佛罗里达家中后院。在她家泳池漫步着乳突棘蛛(Gasteracantha cancriformis)——外形奇妙的蜘蛛,有着球形白色身体、黑色斑点、六根猩红尖刺,看起来像某种中世纪武器。

作为南佛罗里达大学的病毒生态学家,让Breitbart更惊奇的是这种蜘蛛的内在。她和同事收集并磨碎一些蜘蛛样本后,发现了两种之前科学界未知的病毒[1]。

虽然我们人类自2020年初开始特别关注一种尤其烦人的病毒,但是还有千军万马的其他病毒有待发现。科学家预计,任何时候仅在海洋中栖居的病毒颗粒就有约1031个——是已知宇宙中恒星估计数量的一百亿倍。

我们逐渐明白,生态系统和生物体,都有赖于病毒。病毒轻如鸿毛,作用却重于泰山,他们跳转于宿主间,改变宿主基因,从而驱动了百万年的演化进程。在海洋里,病毒切开微生物,将内容物倾入大海,让食物网富于营养。英属哥伦比亚大学病毒学家Curtis Suttle说:“要是没有病毒,人类不会存在。”

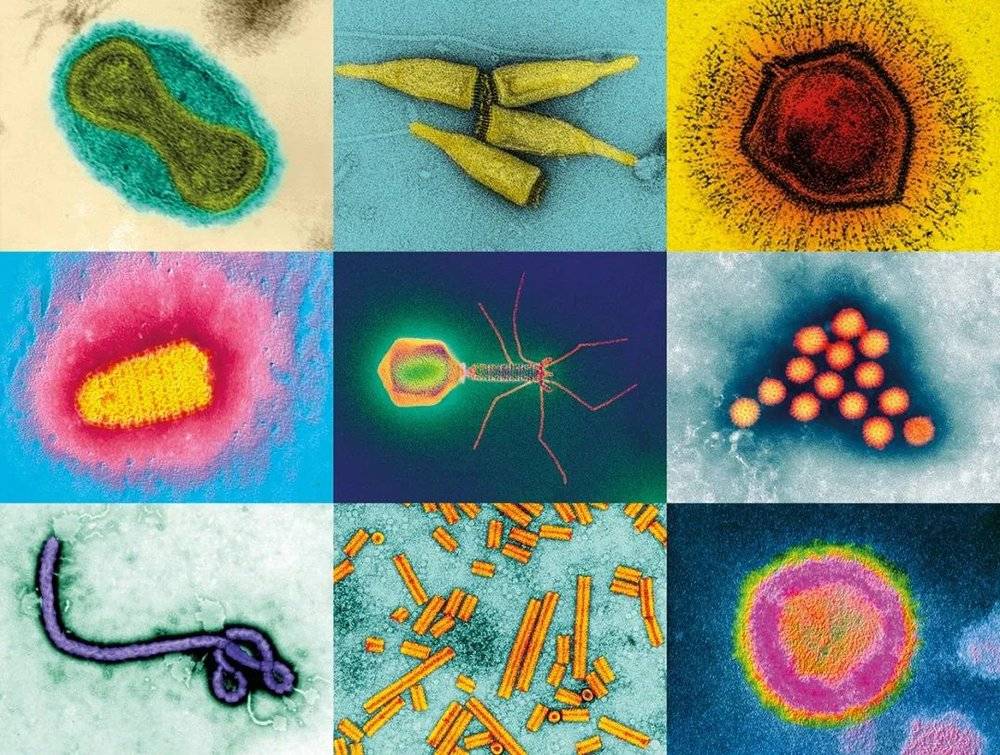

图示不同形状、大小的病毒,如巨型拟菌病毒(右上)、登月器形状的噬菌体(中心)。图源:伪色电子显微照片(比例尺不一致)。首行左至右:天花病毒、酸菌瓶状病毒、拟菌病毒。中间行左至右:狂犬病病毒、T4噬菌体、轮状病毒。末行左至右:埃博拉病毒、烟草脆裂病毒、HIV-2病毒。SPL; M. Häring et al./J. Virol.; E. Ghigo et al./PLOS Pathog.; Frederick A. Murphy/CDC Global

国际病毒分类委员会(ICTV)只列有9110种已命名的病毒,这显然只是冰山一角。部分原因是,过去要正式分类一种病毒,要求能在宿主体内或宿主细胞内培养出这种病毒。即使这能做得到,也颇为耗时。

另一方面,以往研究偏向于对人类或其他人类关心的生物致病的病毒,例如牲畜或作物。但是,新冠疫情给我们敲响了警钟,我们需更多理解那些能转换宿主、威胁到牲畜、农作物及人类自身的病毒。

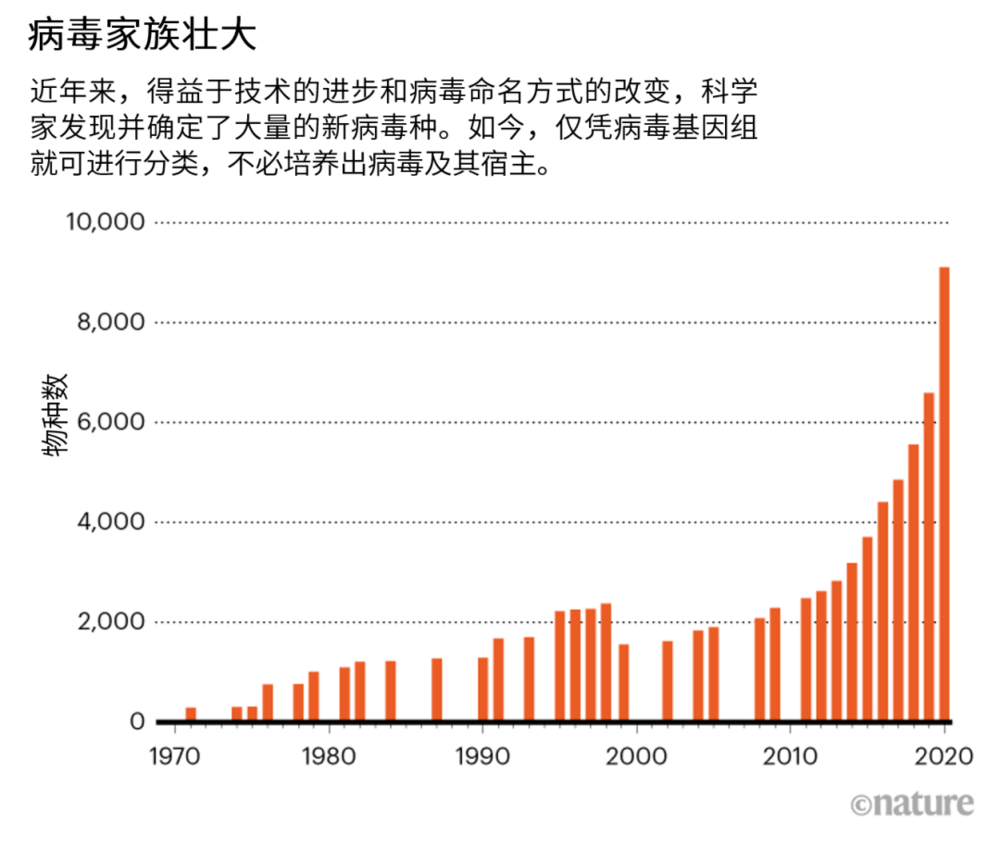

过去10年来,已知且已命名的病毒数量剧增,这得益于发现病毒技术的进步,再加上确定新病毒物种的规则近期发生了变化,无需培养病毒及宿主即可命名病毒。宏基因组技术是影响最深远的技术之一,研究人员能利用这项技术提取环境基因组样本,无需培养单个病毒。

更新的技术(如单病毒测序技术)进一步增补了病毒列表,包括一些很常见但直到如今才受到关注的病毒。做这类研究正赶上了一个激动人心的时代。Breitbart说:“我认为,从各种意义上说,现在是病毒组学的时代了。”

仅2020年,ICTV就在其正式列表中增加了1044种病毒,还有上千种正在等待描述和命名。基因组激增不仅促使病毒学家重新思考病毒分类的方式,还有助于澄清病毒的演化过程。强有力的证据证明,病毒出现过多次,而非单一起源。

即便如此,Jens Kuhn说,病毒世界的真实范围大多未明。他是美国国家过敏和传染病研究所的一名病毒学家,他说:“我们真的完全不知道那里有什么。”

无处不在

病毒有两个共同特性:每个病毒的基因组都包裹在蛋白衣壳里,每个病毒都依赖宿主(可能是人、蜘蛛或植物)完成自我复制。但除此之外,病毒差异巨大。

微小的圆环病毒只有两三个基因,巨大的拟菌病毒“体型”能超过某些细菌,携带上百个基因。从形状来说,有像登月器一样、感染细菌的噬菌体病毒,也有现今世界深恶痛绝的冠状病毒,像个杀手刺儿球。有些病毒以DNA存储基因,有些为RNA;甚至有种噬菌体,用的是另一套遗传字母表,把标准ACGT系统里的A碱基换成了名为Z的分子。

对乳突棘蛛的研究发现了两种之前学界未知的病毒。图源:Scott Leslie/Minden Pictures/Alamy

病毒无处不在,甚至科学家没找它们也会出现。Frederik Schulz在读取废水中的基因组序列时,并没有打算研究病毒。2015年时,他是维也纳大学的研究生,正用宏基因组技术寻找细菌。这项技术要从混合的生物体中分离DNA,分割成片段后全部测序,再通过计算机软件把片段组装成个体基因组,类似把上百块打乱的图块拼起来。

Schulz无法不注意到,在细菌的基因组中有一大块病毒基因组(非常明显,因为有病毒衣壳基因),拥有高达157万对碱基对[2]。后来发现这是种巨型病毒,属于一类基因组和绝对尺寸都很大的病毒(通常直径200纳米以上)。这类病毒侵染变形虫、海藻等其他原生生物,因此处在一个能影响水陆生态系统的位置上。

Schulz如今是美国能源部联合基因组研究所的一名微生物学家,他决定在宏基因组数据库中寻找相关的病毒。Schulz及其同事在2020年发表的一篇文章中[3]就描述了包含巨型病毒的群中2000余个基因组;在此之前,公共数据库中仅存有205个这样的基因组。

病毒学家也在人体内寻找新病毒物种。病毒生物信息学家Luis Camarillo-Guerrero和维康桑格研究所的同事合作,分析了人肠道的宏基因组并建立了一个数据库,囊括了14万多种噬菌体,半数以上都是新发现的。

他们的研究[4]于二月发表,发现感染我们肠道细菌的最常见噬菌体是一类被称为crAssphage的病毒(2014年以发现它的交叉组装软件命名),这一发现与他人的结果相符。Camarillo-Guerrero说,除了它们的丰富性外,人们对这类病毒对人体微生态有何影响所知甚少。他目前就职于DNA测序公司Illumina。

宏基因组虽然检出了多种病毒,但忽略的也不少。一般的宏基因组并不测RNA病毒,于是爱尔兰科克大学微生物学家Colin Hill及其同事,在名为宏转录组的RNA数据库中寻找RNA病毒。这些数据通常用于了解一个群体中正积极转录为信使RNA以制造蛋白的基因,但RNA病毒基因组也会从中出现。

Colin Hill团队利用计算技术从数据中提取病毒序列,在淤泥和水体样本的宏转录组发现了1015个病毒基因组[5]。又一次,研究者们在单篇研究中大大增加了已知病毒的数量。

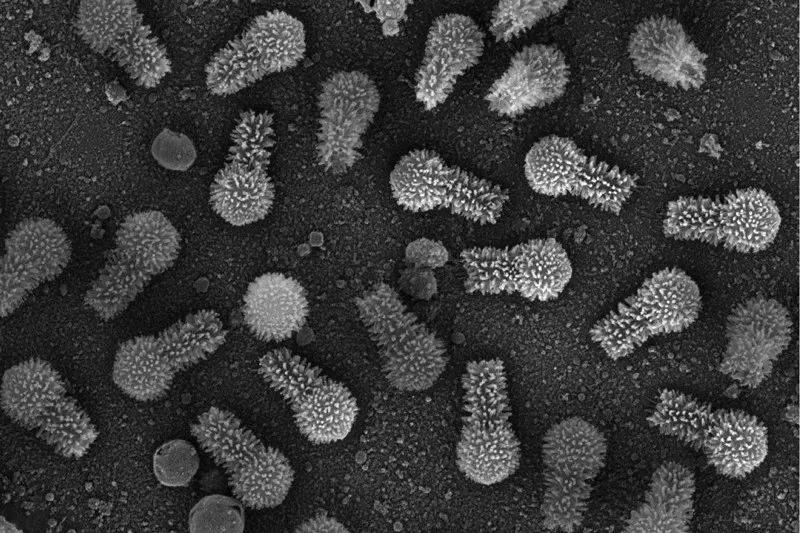

图为巨型病毒图邦病毒(tupanvirus),在阿米巴变形虫身上发现,长1000多纳米,其编码基因是已知病毒中最大的。图源:J. Abrahão et al./Nature Commun.

虽说这些技术偶尔会整合出并不真实的病毒基因组,但是研究人员会利用质控技术防止这种情况。除此之外,还有其他盲点。举个例子,如果单个病毒基因组变化很大的话,这种病毒就很难为人发现,因为计算机软件很难把相距甚远的序列拼凑起来。

另一种方法是每次只测一个病毒的基因组,阿利坎特大学的微生物学家Manuel Martinez-Garcia就是这么做的。他决定尝试通过分选仪缓滴海水来分离单个病毒,扩增其DNA然后测序。

第一次他发现了44个基因组,后来发现其中一种对应的是海洋中最丰富的病毒[6]。这种病毒非常多样——其遗传拼图彼此差异巨大——所以宏基因组研究从未检出过其基因组。研究团队将其命名为37-F6,这源于它最初实验室培养皿的编号,但Martinez-Garcia调侃道,既然这种病毒这么能藏,就藏在我们眼前,它就该跟着虚构的超级间谍詹姆斯·邦德,叫007。

病毒演化树

海洋病毒邦德缺个正式的拉丁种名,其实过去十年里,宏基因组发现的上千个病毒基因组大多都没有正式种名。发现这些序列让ICTV面临两难:单凭一个基因组够不够命名一种病毒?到2016年,科学家仍需培养出病毒及其宿主,才能向ICTV提请一个新病毒物种、新分类种,很少有例外的情况。而在那年,病毒学家们经过唇枪舌战,最终达成共识:基因组就够了[7]。

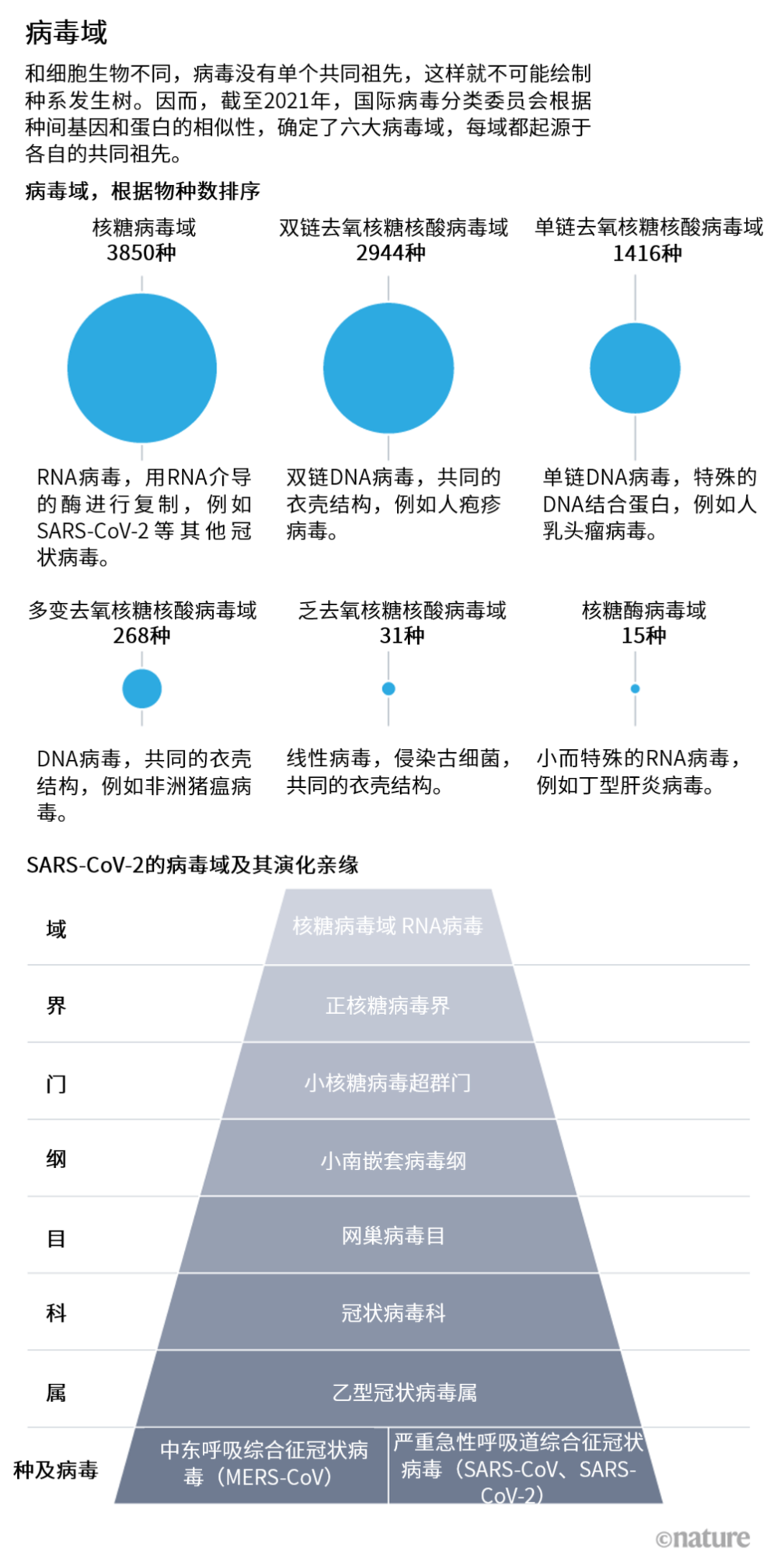

于是新病毒、新种群的申请蜂拥而来(见“病毒家族壮大”)。但是彼此间的演化关系常不清楚。病毒学家主要根据病毒形状(比如说瘦长,或者有一头伴一尾)、基因组(DNA或RNA,单链或双链)给病毒分类,但这无法揭示多少关于共同祖先的信息。举个例子,双链DNA病毒可能有至少4次独立起源。

来源:ICTV

起初的ICTV病毒分类跟细胞生物谱系图截然不同,只涉及演化分级中较低的几级,从种、属到目——类似多细胞生物分类中灵长目或针叶树的等级。之前没有再高的等级了。而且很多病毒科都是独立存在的,跟其他病毒没有亲缘关系。因此,ICTV于2018年增添了更高的等级:纲、门、界[8]。

最上层等级为“域(realms)”,对应的是细胞生物的“域(domains)”——细菌域、古细菌域和真核生物域——(英文)用词不同,用以区分两个演化树。(几年前,曾有科学家提出某些病毒可以融进细胞生物的演化树上,但这一想法没有得到广泛认同。)

ICTV勾勒了病毒演化树的分支,并将RNA病毒归为核糖病毒域(Riboviria)。SARS-CoV-2及其他冠状病毒都是单链RNA基因组,因此属于此域。但后面的种系分类,就要依靠病毒学家了。巧的是,美国国家生物技术信息中心的演化生物学家Eugene Koonin已经组建了一支研究队伍,分析所有病毒的基因组,结合病毒蛋白的最新研究,建立了第一版病毒分类系统[9]。

他们把核糖病毒域重新划分,提出增加另外三域(见“病毒域”)。Koonin说,虽然细节上有些争议,但这一分类法在2020年正式生效,ICTV成员多无异议。2021年又批准了两个域,但他说原来的四域应该还是最大的。Koonin推测,最终病毒域的数目可能会达到25个之多。

图源:ICTV (talk.ictvonline.org/taxonomy); ICTV 冠状病毒科研究组. Nature Microbiol. 5, 536–544 (2020)

这个数字符合多位科学家的推测,即病毒没有单个的共同祖先。Koonin说:“病毒没有共同的单一根源。”就是说,病毒在地球上或许起源过多次——这种起源也很可能再次出现。Mart Krupovic说:“新病毒从头起源的事件仍在进行中。”他是巴黎巴斯德研究院的病毒学家,曾参与ICTV新分类决策,也是Koonin分类研究团队的一员。

病毒学家在域的起源上莫衷一是。一种说法是,他们在地球早期细胞成形前,各自衍生于独立的遗传片段。还有一种是,他们是从完整细胞中脱离或“转移”出来的,丢弃了多数细胞器,实现最小限度的存在方式。

Koonin和Krupovic两人支持两种假设的结合:原始遗传片段窃取了些细胞生物的基因,从而组装了自己的病毒颗粒。因为病毒可能有多种起源,所以它们起源的方式也可能很多样,Kuhn说。他也曾是ICTV委员会成员,并参与了新分类法的提出。

所以,虽然病毒和细胞演化树截然不同,但是二者的树枝相互交错、基因相互传递。病毒是否为“生命体”,取决于个人对于生物的定义。很多人认为病毒不是生命体,但也有人认为是。信息生物学家绪方博之(Hiroyuki Ogata)说:“我倾向于认为它们是生命体。”他就职于日本京都大学,致力于病毒研究。“病毒在不断演化,他们的遗传物质包含了DNA和RNA,他们还对所有生物的演化都有重大意义。”

大多数人认为,现在的分类系统还只是初次尝试。有些病毒学家觉得这个分法略显杂乱。而且还有很多个科没有归入六大域中。“好的方面是我们正在尝试梳理着这一团乱麻”,Martinez-Garcia说。

病毒改变世界

地球上病毒的总重量相当于7500万头蓝鲸,科学家很确定,病毒改变了食物网、生态系统乃至地球的大气层。加速发现新病毒的过程“成了道分水岭,揭示了病毒直接影响生态系统的新途径。” Matthew Sullivan说,他是俄亥俄州立大学的环境病毒学家。但是,科学家仍然难以量化病毒产生的影响。

绪方说:“我们现在还无法简而言之。”在海洋中,病毒拆开其微生物宿主,释放出碳,其他生物或病毒回收这些宿主体内物质并产生二氧化碳。然而最近科学家也发现,爆开的细胞常聚在一起,然后沉入海底,从而将碳封存,远离大气。

图为瑞典斯托达林沼泽的融化冻土。从中采集的病毒基因组所含的基因可能参与分解和释放碳。图源:Bob Gibbons/Alamy

Sullivan说,融化的冻土是陆地主要碳源之一,而且对于此环境下微生物的碳排放,病毒似乎作用重大。2018年,他与同事描述了1907个源于瑞典融化永冻层的病毒基因组和片段,其中一些基因编码的蛋白,或能影响碳复合物如何分解以及潜在转变为温室气体的过程[10]。

病毒还能通过影响基因组来改变其他生物。比如说,病毒把耐药基因从一个细菌转到另一个后,后一种就成了耐药株。时间一长,这种转化就变成了种群中重要的演化改变,Camarillo-Guerrero说。这种影响不限于细菌——约8%的人类DNA源于病毒。举个例子,我们的哺乳类祖先就从病毒那里获得了一个胎盘发育必须的基因。

要想回答关于病毒的诸多问题,除了其基因组外,还需要更多的信息。他们需要找到病毒的宿主。病毒本身可能就带了些线索:比如,病毒可能在其基因组中携带着一小点宿主遗传物质。

Martinez-Garcia和同事用单细胞基因组,确定了内含新发现的37-F6病毒的微生物。它的宿主也是一种海洋中最丰富、最多样的生命体,是一种远洋杆菌属(Pelagibacter)的细菌[11]。在一些水体中,这些细菌可占到存在细胞的一半。Martinez-Garcia说,即使只有这一种病毒突然消失,海洋生物系统也将彻底失衡。

Alexandra Worden说,要想了解病毒产生的所有影响,科学家需要清楚病毒是如何影响宿主的。她是位演化生态学家,在德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心工作。她在研究一种巨型病毒,其携带的基因编码了视紫质(rhodopsin),一种捕光蛋白。理论上讲,这些基因能为宿主所用——用于能量转换、信号传递等——但仅凭序列并不能确认这一点。

Worden为了探究视紫质基因的后续过程,计划一起培养宿主和病毒,研究二者在“病毒细胞(virocell)”态下,如何协同发挥作用。她说:“只有细胞生物学能确认其真正作用,以及这将如何影响碳循环。”

回到佛罗里达。Breitbart虽然还没有培养出蜘蛛病毒,但对它们的了解正在加深。这两种病毒极小的环形基因组令Breitbart啧啧称奇,它只编码了两个蛋白,一个是蛋白外壳,另一个是复制蛋白。其中一种病毒只在蜘蛛的躯干发现,从未在蜘蛛足里检出,因此,她认为这种病毒可能实际上侵染的是蜘蛛食用的某些生物。另一种则在蜘蛛的躯干、足、幼体中都有发现,因此她认为这种病毒可以由亲代传递给子代[12]。就Breitbart所知,这种病毒似乎没对蜘蛛造成什么伤害。

说起病毒,“发现它们实际上是容易的部分”,她说。解析病毒是如何影响宿主生活史、影响生态就难得多了。但首先,她说,病毒学家需要回答的最难的问题是:“怎么选、选哪个来研究?”

参考文献

1. Rosario, K. et al. PeerJ 6, e5761 (2018).

2. Schulz, F. et al. Science 356, 85–85 (2017).

3. Schulz, F. et al. Nature 578, 432–436 (2020).

4. Camarillo-Guerrero, L. F., Almeida, A., Rangel-Pineros, G., Finn, R. D. & Lawley, T. D. Cell 184, 1098–1109.e9 (2021).

5. Callanan, J. et al. Sci. Adv. 6, eaay591 (2020).

6. Martinez-Hernandez, F. et al. Nature Commun. 8, 15892 (2017).

7. Simmonds, P. et al. Nature Rev. Microbiol. 15, 161–168 (2017).

8. International Committee on Taxonomy of Viruses Executive Committee. Nature Microbiol. 5, 668–674 (2020).

9. Koonin, E. V. et al. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 84, e00061-19 (2020).

10. Emerson, J. B. et al. Nature Microbiol. 3, 870–770 (2018).

11. Martinez-Hernandez, F. et al. ISME J. 13, 232–236 (2019).

12. Rosario, K., Mettel, K. A., Greco, A. M. & Breitbart, M. J. Gen. Virol. 100, 1253–1265 (2019).

本文来自微信公众号:Nature Portfolio(ID:nature-portfolio),发表于2021年6月30日的《自然》的新闻特写版块,原文作者:Amber Dance,原文标题:《Beyond coronavirus: the virus discoveries transforming biology》,© nature,doi: 10.1038/d41586-021-01749-7

原创文章,作者:kepupublish,如若转载,请注明出处:https://blog.ytso.com/industrynews/158129.html