本文来自微信公众号:看理想(ID:ikanlixiang),作者:看理想编辑部,原文标题:《许鞍华,74岁,有一只猫,喜欢吃菠萝包》,题图来自:《好好拍电影》

上映一周后,在近3万人的打分下,《第一炉香》的豆瓣评分为5.5,这在导演许鞍华的作品中实在算不得一个好成绩。

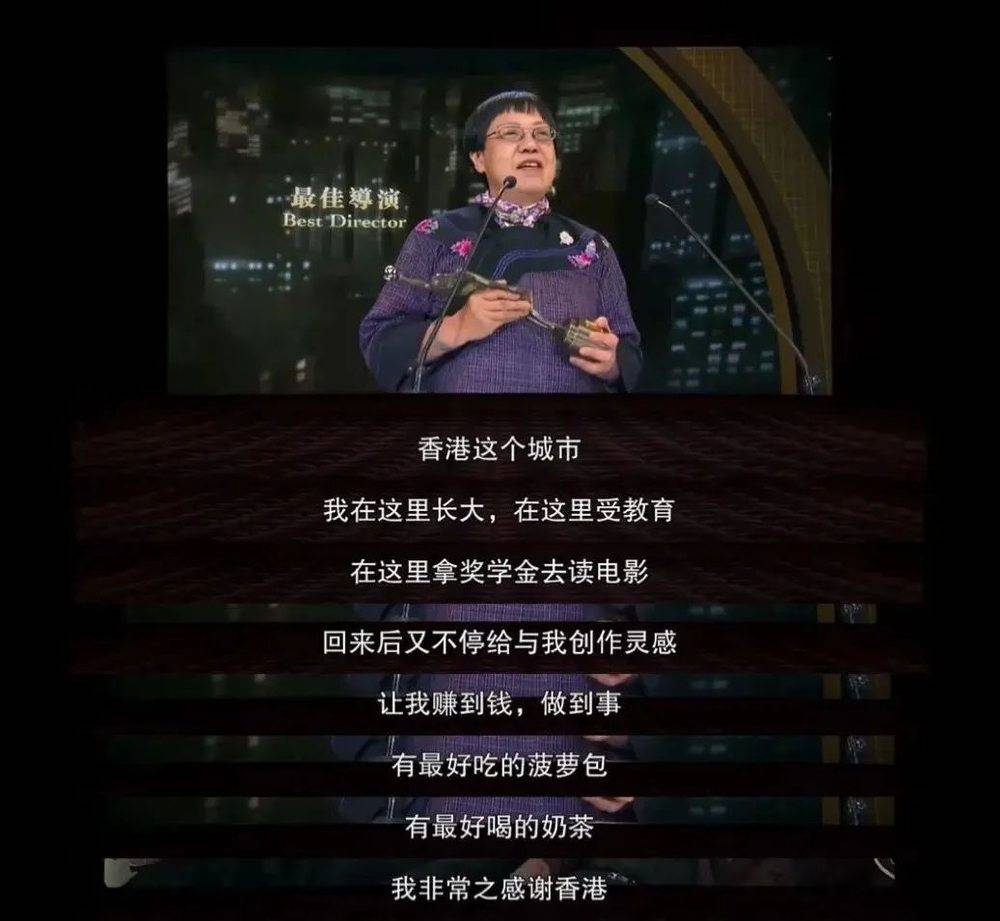

2020年,许鞍华获得了威尼斯电影节授予的“终身成就金狮奖”,成为全球首位获得该奖项的女导演。在此之前,她已经六度获得香港电影金像奖最佳导演,三次获得金马奖最佳导演。

人们讶异,一位曾经拍过《桃姐》《女人,四十》《投奔怒海》的导演,为什么会在面对张爱玲的时候,将《第一炉香》拍出同人文版本“第一炉钢”的效果。

豆瓣截图

对于这些争议,许鞍华都知道,但她并不为自己辩驳。“我明白的,我自己觉得我最好不要去捍卫自己,给原因说很多话。因为我觉得其实最重要的都是看电影、看完电影的感受”。

然而,当我们回溯许鞍华的人生过往与电影创作历程,却会发觉,这样的结果似乎并不令人意外。

如果将生活比喻成河流,许鞍华要做的是从容地走进去,和缓地呈现那些原本尖锐、激烈的矛盾,让它们静静流入生活本身。她坚信日常生活能够收纳一切痛苦、悲伤与挣扎,她关注边缘群体,弱势阶层,在电影中探寻人生的意义,也常常在温情中注入一丝悲悯。

这是人们喜爱许鞍华的原因,但或许也注定着,她无法走入张爱玲的世界。

1. “奇葩”,也是“奇迹”

许鞍华常常只戴一只耳环,戴在左耳上,但工作的时候基本不戴。她走路很快,在山里也能健步如飞,脚踩一双沾满泥的靴子,弯腰探寻荒废已久的老屋,她担心,“这些村子拍完就没了”。

在以许鞍华为主角的纪录片《好好拍电影》中,她经常表现出一种与地位不相称的紧迫感——担心香港的传统景象再不记录就会消失,担心拍完一部电影之后因为票房太差,没有人找自己拍下一部,担心自己已经74岁了,不再有拍电影的机会。

这样的担心不无道理。开始拍摄电影以来,许鞍华一直处在平衡个人创作与商业诉求的挣扎之中,因为她所关心的题材从来不是“卖座”的。

《好好拍电影》

80年代,她所拍摄的《胡越的故事》和《投奔怒海》描摹的是逃亡中国香港的越南难民的真实生活,人人以为越南统一后一切向好,只有她看到了祥和背后普通人的困境与忧患。

90年代,她力排众议拍摄《千言万语》,主角是一个社会活动家,在角落坚持着毫无希望的信念。她甚至找不到愿意接这部戏的编剧,严浩和罗启锐看过剧本后,求许鞍华别拍,理由是“谁愿意看一个失败者”。

同一时期,她还关注中年人的况遇,分别拍下《女人,四十》与《男人四十》,在以警匪、动作片为主要议题的香港商业电影中间,几乎是异类般的探讨着庸碌中年人的家庭生活。

《女人,四十》

导演关锦鹏说,许鞍华曾对他讲,她会把每一部正在拍的电影当作最后一部,“不是拍完会死,而是可能没人投资下一部。”

这实在是当时“尽皆过火,尽皆癫狂”的香港,很少有的忧虑。

上世纪80年代中期,经济的快速发展推动着香港电影进入黄金发展阶段,吴宇森的《英雄本色》开启了香港英雄片的热潮,男性情谊开始成为主要刻画对象,徐克的《青蛇》与《笑傲江湖之东方不败》则呈现出一种独特的武侠美学。

这一时期香港电影的创作力是空前高涨的,人们享受着江湖中快意恩仇的爽感,也享受着光明与黑暗之间,主人公在义气、良心与爱情的角力中互相拉扯。在那时,凸显暴力、动作、男性气质的电影几乎是票房保证。

与之相比,许鞍华则显得“格格不入”,她像一杯温开水,在沸腾着的香港电影市场中,始终保持着自己的关怀温度。她不关注枪林弹雨,也不在意兄弟阋墙,她更关心在生活中随处可见的普通人,要如何在时代的缝隙中活下去。

这造成了许鞍华与香港电影发展的永恒错位。香港电影最蓬勃的时候是她人生最失意的低谷期,而香港电影开始没落,她所重视的部分却反而洗尽铅华,逐渐露出隐藏在浮华商业背后的厚重——当激烈褪去,剩下的唯有细水流深的日常。

在纪录片中,导演陈果总结道,“综合她这十年的电影,她都是走一种人文精神多一点的路线。这种路线在香港是很迂回的,香港其实很难拍这类电影。

所以鞍坚持到现在,不止说是奇葩,更可以说是奇迹”。

2. 愈亲的愈远,愈远的愈亲

许鞍华也不是一开始就成为“奇迹”。

许鞍华1947年出生在辽宁鞍山,“鞍”即取自于此。她的父亲是国民党文书,母亲是日本人,两个月大的时候她就被送往澳门的祖父母家,再到与父母一起在香港生活,已经是五岁时候的事。

对她来说,“故乡”的概念很奇怪,“因为你说故乡,就表示你现在不在故乡,说明你是一个移民”。

《好好拍电影》

而“母亲”的概念同样复杂。在许鞍华的记忆里,母亲不常常讲话,但却严厉,小时候过年,许鞍华即便生病,也会被要求穿着新衣服在大厅里坐好。

直到16岁,她才知道母亲是日本人,当初因为来东北看望哥哥认识了父亲,历史的原因又让她留在这里,故乡成了最远的那一端。

在纪录片《去日苦多》中,许鞍华将她十几岁时与母亲的关系概括为“暧昧”。母亲不太懂中文,生活习惯与其他家人不一样。出于安全的考量,祖父母禁止母亲在家中讲日语。母亲与许鞍华的交流很少,她几乎从来不知道母亲在想什么。

与母亲的关系构成了许鞍华最初关于身份认同问题的思考,而身份认同和故乡根系也成为她日后电影的母题之一。

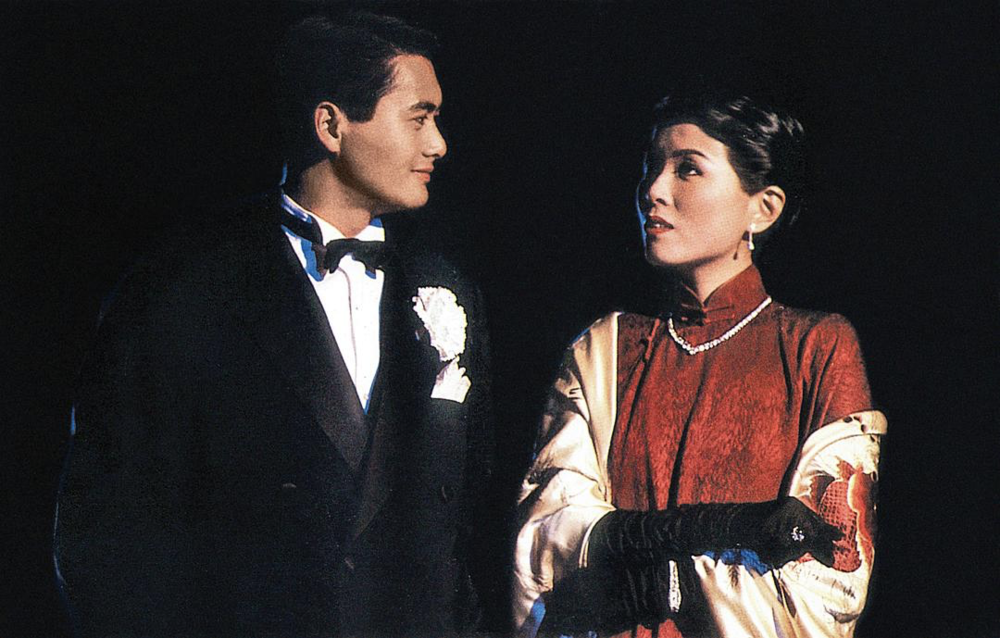

《客途秋恨》中,张曼玉扮演的女儿在留学回来后,第一次陪母亲回日本省亲,彼时父亲已经死去,影片的最后,母亲坐在海岸边,对女儿说,“愈亲的愈远,愈远的愈亲”。

《客途秋恨》

女儿听完紧紧地抱住母亲,才发觉这次旅程的目的远不止促成母女之间的和解,更在于帮助个人重新找到关于自我的身份。

离开故乡之后,人会思念它,终于回来时,却发现自己已经回不去了,这是一种无可奈何的错位。但尽管如此,总有些人和事会留下,组成新的联结与归属。

在现实中,母亲虽然严厉,却在许鞍华的成长道路上始终给予着支持,要许鞍华“无论多困难都要读书”。

同样的坚持也表现在父亲与祖父母身上。小时候在祖父母家时,祖父会教许鞍华背诵唐诗,这为她的文学修养打下了良好的基础。祖母则会在送许鞍华上学之后站在窗外再看她一会儿,防止她哭闹。

回到香港后,许鞍华一家住在北角,这里市井气息浓厚,每周末他们都会去电影院看电影。

许鞍华也喜欢看小说。读小学时,邻居是作家亦舒,比许鞍华“早熟”,常常推荐小说给她读,在这个时期,许鞍华读完了《射雕英雄传》《书剑恩仇录》,看老舍、鲁迅、冰心,也读了《西游记》和《红楼梦》。

人文思索融入日常生活,日常生活又融入无根漂泊的时代困惑。

在后来的采访中,她认为北角的生活经历很宝贵,在那里,她开始认识世界,认识周围一个个真切的人,也开始认识电影,探寻“平凡生活的诗意”,不断思索着那些宏大却可能落在每个个体身上的课题。

3. 缓慢地流入生活的河流

许鞍华的低谷期,始于1984年的《倾城之恋》。这是第一部根据张爱玲小说改编的电影。

在《许鞍华说许鞍华》中,她曾描述自己被吸引的原因:“我觉得很惊讶,为什么这个作家可以写到我所知道的香港呢?因为我小时候,华洋杂处,很多外国人,包括印度人,但我看的香港小说就没提过,她写的又特别好看,文笔有感受。”

这几乎成为一种预言,“郁郁苍苍的身世之感”注定会捕获许鞍华,然而她更关注的背景、环境与日常,却让她难以拍出好的效果。

在今天看来,失败的原因,与《第一炉香》仍是相似的,过于重视背景的铺垫,但对人物心理刻画不够。而张爱玲小说的精髓恰在于主人公纠结、算计的心理过程,在于人与人之间看不真切却真实纠葛的你来我往。

《倾城之恋》

结束这段长达十年的创作低谷期的,则是《女人,四十》。这部影片一举获得了第15届香港金像奖最佳影片、最佳女主角、最佳男主角、最佳剧本、最佳导演五项大奖,成为金像奖成立以来第一部大满贯电影。

电影本身讲的故事几乎是完全日常化的,它关切了常见却被忽略的议题。萧芳芳饰演的女主角人到中年,已是公司高管,但面临着很大的家庭压力,夹在老人和小孩之间,苦不堪言。直到公公患上阿兹海默综合征,将问题彻底暴露出来。

虽然影片对女性处境和老年人的养老问题均点到为止,但当观众看到公公误将漫天飞舞的花瓣看作南方少见的飞雪,又在结尾处,半是告别地对儿媳说,“人生,是很过瘾的”。

那一刻,你真的愿意相信哪怕现实一地鸡毛,也仍然有着“日日是好日”的可能与希望。

《女人,四十》

《女人,四十》让许鞍华找到了适合自己的路,她开始真正能够注视日常,并挖掘出其中沉重又平静的部分,缓慢地将所有暧昧不清的情感与难以解决的争执,纳入生活的河流当中,用温柔而和善的力量治愈每一个奔忙的边缘人和普通人。

这股力量在《桃姐》和《天水围的日与夜》中被更加熟练地运用,生与死、新与旧、昨日与今朝,全部被以极为温和的方式呈现。

生活,就是买菜、吃饭、工作,是下班之后边看报纸边与家人随意搭话,是老了之后,拎太重的东西要分几次上楼,蹲下后站起来的时候要抓扶门框。

《桃姐》

这注定着许鞍华与张爱玲是不同的。

张爱玲更尖锐,她看透所有的龃龉与不堪却不点破,只是把玩着它们,因为她意识到现实当中没有出路。问题或许日常,但却无法被生活解决。

影评人梅雪风将二人的差异概括为,“张爱玲峥嵘必露,而许鞍华却温吞如水,不太愿意真正触及人性之恶,二者的碰撞就难免尴尬”。

平静地呈现故事是许鞍华被众人喜爱的原因,但平静并不适用于所有的故事,平静有时会消解复杂,让理应被直视的痛苦失去出口,以至变得面目迷糊。

4. 好好拍电影

但无论如何,能够找到自己所热爱并擅长的事都是极幸运的。

从1975年进入电视台成为胡金铨的助手开始,许鞍华已经在影视行业工作了46年,她的成长期几乎与香港电影完全重合:

从新浪潮电影中来,拍出《疯劫》《撞到正》等先锋而具创新的电影,一出道即成为他人仰望的对象,却在香港电影真正进入黄金期后陷入巨大的压力当中,其他导演如鱼得水,能够一年拍五六部电影,而她只能拍一部,还要担心之后没有人会投资自己。

《女人,四十》

导演陈果说,许鞍华几乎是在“孤军奋战”,“当年有嘉禾帮,新艺城帮,永佳帮,德宝帮”,但她只有自己。她身上缺乏与演员或编剧合作多年的佳话,也就少了一些结局唏嘘的茶余饭后的闲聊。

但这么说也不尽准确,许鞍华始终有电影。哪怕从伦敦学电影回来,一直到拍前三部电影,都“行运一条龙”,1984年后接连十年混混沌沌,一度没有戏拍,“也从来没有想过改行”。

多年之后,香港电影已经步入没落,那些恩义情仇、刀光剑影遁入时代的微尘当中,成为上个世纪末的记忆,导演们也纷纷转入内地拍摄大制作电影,可她却逐渐找到了属于自己的光辉与风格。

《好好拍电影》

“她跟我同年,你说拍什么呢,还拍打打杀杀吗?男的可能可以,女生……”,导演侯孝贤说到,“但是随着你的年龄(变化),你会有不同角度,重新来看你身边的世界”。

许鞍华愈发熟练,也愈发真诚,她在自己的电影中关切弱势阶层、边缘群体,探究人要如何面对老去、面对生死,不刻意探讨女性主义,却在电影中始终保留自己的独立思考,探寻平凡生活的意义,也为之赋予诗意的价值。

大卫·波德维尔曾这样评价小津安二郎,“影片平静地映入眼帘,没试图攫取观众,也没花言巧语。一个低诉着的简单故事,一目了然,仅此而已”。现在看来,这段话同样适用于许鞍华,她能够炽热地拥抱并展现生活本身,这需要十足的勇气。

世界或许黑暗,但总有那么一线希望让人能够坚持着活下去,活下去也未必会更好,但人不正是在怀疑与沮丧的反复当中向前走去?

“做人真是很难的。”

“有几难遮?”

这是《天水围的日与夜》中贵姐的回答,也是许鞍华的人生底色,“所有的电影最终指向救赎”,这是一种面对人生无常的悲悯,也是一种任生活雨打风吹去的坚韧。

《好好拍电影》

如今,她74岁,跟妈妈住在一起,有一只叫Figaro的猫,喜欢吃菠萝包,有时锻炼身体,下一个愿望是“找一个教练”,教自己“练出手臂”,“练到腰有线条”。

与张艾嘉一起吃饭,她表示自己的人生太少跳舞、唱歌、喝酒,张艾嘉鼓励她,“现在还有大把机会”。

《好好拍电影》

许鞍华开始拓展电影以外的人生,但电影早已细细密密地织入了她的生命当中,是最重要的,是最大爱好,是“生命线”,所以还要继续好好拍电影。

用作家黄碧云的一段话作为本文的结尾再合适不过,“她是一个艺术家。艺术是一种处境与态度,非职业,也不一定有成果。是那种矢志不渝。那种在不完美与缺陷之中,寻求和谐与完整的挣扎。

她的作品,不能逐一看。她的作品逐一看都会有缺点。整体看,就可以看到她的求索。求索是一个美丽的姿势。手扬起;一脸企盼;灵魂不安;如果有希望,救赎,青草地”。

参考资料:

1.人文香港:许鞍华电影研究 | 马楠楠

2.许鞍华说许鞍华 | 邝保威

3.许鞍华×文念中×邓小桦:故乡沦陷,他乡可否作故乡?|the Initium Media

4.《第一炉香》的问题:温吞且徒劳的致敬 | 梅雪风

本文来自微信公众号:看理想(ID:ikanlixiang),撰文:汁儿,监制:猫爷

原创文章,作者:kepupublish,如若转载,请注明出处:https://blog.ytso.com/industrynews/179731.html