出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 木子童

编辑丨渣渣郡

题图 | ohmytat.com

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在这里,我们呈现当下年轻人的面貌、故事和态度。

你能接受一个有纹身的女朋友吗?

我的朋友小A不行。

最近小A孤枕难眠,央我介绍了一门相亲。对方是个“母胎单身”的姑娘,结果才见一面,小A就告诉我:“她人挺好,就是手上有个纹身我接受不了。”

姑娘的纹身我见过,在手指上,1厘米见方,是个与窦靖童类似的外星人头像,没多漂亮,但也不算张扬。

闻言我不禁失笑:“你是日本的澡堂子老板吗?还在乎别人纹不纹身?”

小A没有回答我,只是甩给我一个虎扑链接。

我点进去一瞧,好家伙,原来2021年了,还是有很多男孩不待见有纹身的女孩。

如果说虎扑也有政治正确,那“纹身不良”肯定要算其中一条。

不论有怎样的假设、怎样的前提,总有近三分之二虎扑JR认为女孩纹身无法接受。

他们对纹身的厌恶浓烈得让人吃惊,不惜使用各种不中听的词汇,试图“骂醒”不懂事的姑娘。

有人说,纹身的女孩不是大哥的女人,就是大家的女人。

娶了纹身的女人,就能跟前夫们凑一桌麻将。

还有人说,纹身的不一定不是好女孩,但好女孩一定不纹身。

直播平台上的“空降鸡”大多都有纹身,所以纹身的女孩和“空降鸡”没有两样。

如果有人开帖求助,“女朋友哪哪儿都挺好,就是有纹身怎么办,这样的女孩能娶吗?”

一定有人阴阳怪气地回答他,“这是个好女孩,你一定要珍惜。”

再附上一张“我抽烟喝酒纹身,但我是个好女孩.jpg”。

在虎扑之外,像小A一样的男人同样不少。

35岁的洋哥,谈起自己媳妇的纹身,至今耿耿于怀:“介意啊,当然介意,谁能不介意?”

要不是当初实在年纪大了,着急结婚,洋哥可万万不想吊死在这棵“歪脖树”上。

对于纹身为什么不好,他们有一套看起来颇为自洽的逻辑链条:

纹身的女孩首先是不乖的,她们“明知道世俗歧视纹身,还偏偏没事找事非得纹个身被人歧视”。

那么不乖的女孩一定不会老实,会出入夜店、交往过很多男友,跟过不少大哥。

男友交多了,自然贞洁不保,难免成了“公交车”。

这样的女孩,普通男人hold不住,自然要“君子不立危墙之下”,统统“敬而远之”。

在想象力的几连跳下,那块简单的纹身俨然已经不再是身体上的一件艺术作品,而是占领了对面女人身体的一块标志,玷污了处女峰圣雪的一排脚印。

即便这脚印与黑社会、前男友毫无干系,只是女孩对自己身体的一种审美,也无法消解男孩们对于想象中的“领地”被侵犯的愤恨。

他们搜罗着尖锐的词语,把“鸡”、“牛皮癣”、“没人敢要你”一类的话语,与纹身的概念紧紧绑定在一起。试图用绝对正义压灭这股歪风邪气。

如果有女人对此提出抗议,他们便会理直气壮地驳斥回去:“偏见怎么了,自己硬找偏见还赖这社会?”

如果有男人尝试为纹身女孩正名,一句“幸存者偏差”就足以让他的发言做不得呈堂证供。

如今的虎扑热帖里,只剩JR们一遍又一遍发问,“你能接受女人纹身吗?”、“你对纹身女孩怎么看?”,而后在同道者按下的投票键里,一次次完成自我认知的确认。

这多少让姑娘们有点儿生气和不解——都2021年了,为什么男人对女孩纹身这点事儿反应还是这么激烈?

无可否认,纹身在东亚地区普遍享有污名。日本浴室拒绝纹身者入内、韩国军队曾经拒绝有大面积纹身者入伍,理由是“会引起同袍厌恶”。不论是从历史还是影视形象来说,纹身都面临着许多非议。

但在同等文化背景下,女性纹身者显然还是比男性承受了更多的恶意与污名。

我在虎扑做了一份调查,试图搞清楚当男性介意女孩纹身时,到底是在介意些什么。

311人对此作出了回答,选出了他们心目中最介意女孩纹身的理由。

其中25.1%的人最介意“纹身的女孩大概率混过社会”,18%的人认为“纹身很丑”,11.9%的人介意“纹身离经叛道”,这与纹身在公众叙事中的形象不谋而合。

而另外19%的人最介意“纹身的女孩hold”不住,9.6%的人介意“纹身的女孩大概率不是处女”,这无疑是一份更加男性化的视角。

当我们谈起女孩的纹身时,在传统背景之外,它似乎更是一把“性道德”的标尺——有纹身意味着“不干净”的坏女孩,而没有纹身,则是纯洁的好姑娘。

这套用纹身来区分好女孩与坏女孩的叙事,与那些延续千年的粗暴二分法是如此不谋而合——世上的女人只有两种:贞洁的妻子与淫荡的娼妓。

在身体上作画,更像是女性与男性,在这具胴体上的权力拉锯。

曾经,女人的身体并不属于女人,在传统的父权社会中,她们是联姻的介质、生育的机器与无偿养育后代的奴隶。困难时期,男人可以卖妻鬻子,通过转手这些“个人财产”来度过难关。

意大利经济史学家卡拉·奇波拉在其著作《胡椒、葡萄酒(和羊毛)》中提到,十字军东征时期,骑士们为了守护好自己的“财产“,为妻子订购了大量贞操锁,甚至推动了当时欧洲冶铁业的一次大发展。

图丨《最后的决斗》

没有人能对属于男人的胴体染指,即便是这具胴体中原本栖居的灵魂。

所以当20世纪60年代第二次女性主义浪潮兴起时,一部分女人首先选择的发声器,就是自己的身体。

她们焚烧胸罩、在身体表面涂抹油彩,甚至用赤裸的躯体当做画笔,在衣冠楚楚的宾客面前慢慢作画。

小野洋子《剪》:艺术家邀请观众上前,用剪刀随意剪除她的衣物

维特根斯坦说,“人的身体是灵魂的最好图画”,而一切自我表达都是对自我主体性的实现。

再没有什么,比永久的纹身更能宣誓对一具身体的“领有”。当蓝黑色的墨水,顺着纹身枪的针头流入身体,女孩们重新找回掌握自己身体的权力。

而与此同时,在传统社会中,“本该”拥有这具胴体的男人无疑感到了某种隐隐的冒犯。

曾经作为男性私产的女人,突然僭越了属于男性的“身体处置权”,学会主宰自己的肌肤,并用纹身枪加以“损毁”和“破坏”。过去千依百顺的标准女性画像就此崩塌,男性在女性身体上的主权也随之消散。

这种转变令人不适、担忧,为此他们高声叫嚷:纹身的女孩是坏女孩,她们的纹身即昭示着她们的失贞。

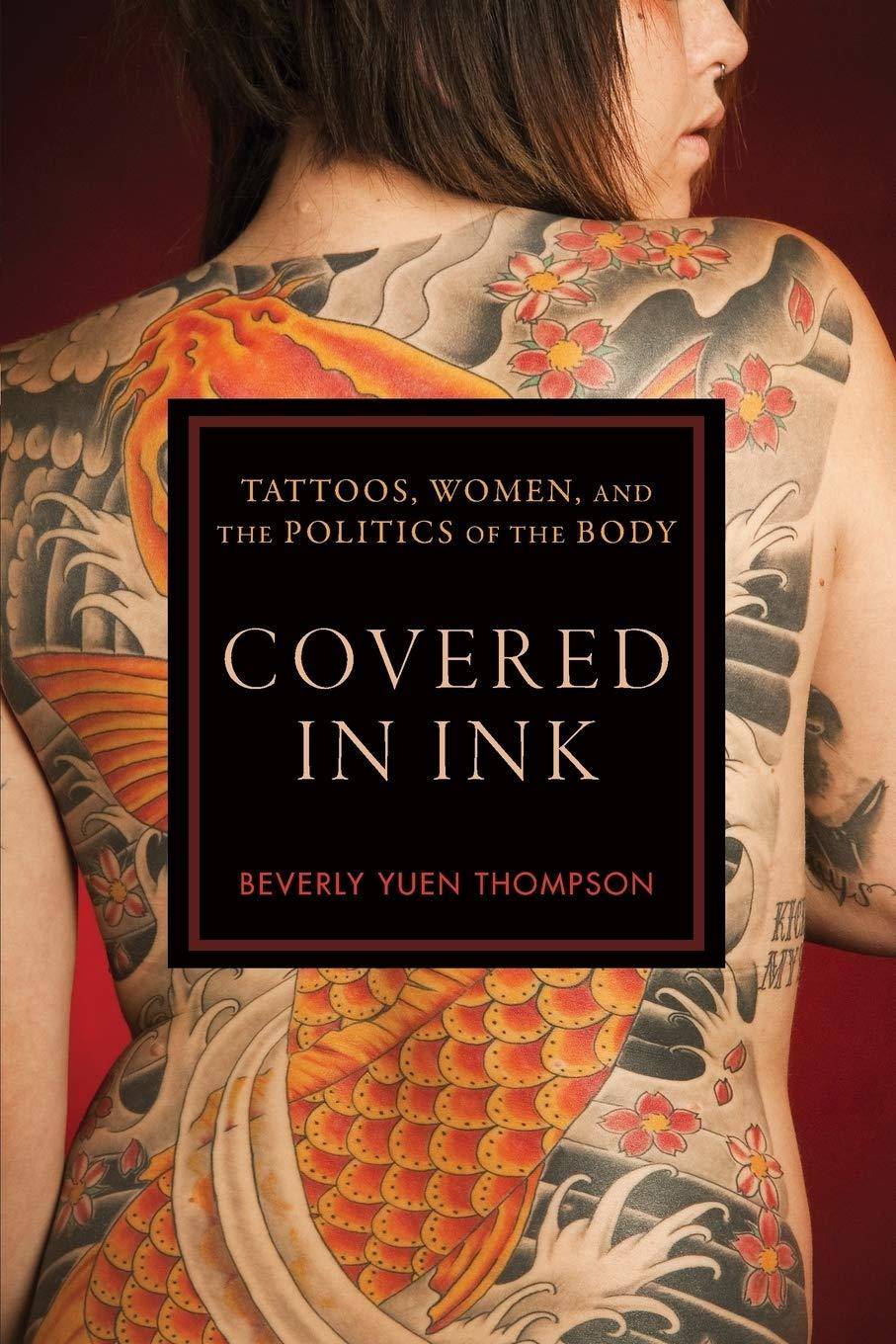

美国社会学家Beverly Yuen Thompson在她的著作《Covered in Ink: Tattoos, Women and the Politics of the Body》中指出,即便在较为开放的欧美,女人也会因为大面积纹身而比男人受到更多批评。

因为纹身会让男性看起来更像标准男性,而让女性看起来没有那么“女人”。

于是男人们不得不提高声量,试图通过道德审判来夺回针对女性身体的话语权。

这些充斥着物化与厌女情绪的宣泄,同时也暗合了当代婚恋市场的焦虑。

根据国家统计,2019年中国大陆地区,男性人口比女性人口足足多了3164万,这意味着即使所有适龄女性都选择步入婚姻,仍然有3000多万男性无妻可娶。

图丨界面新闻

一边是结婚率一路走低,一边是居高不下的离婚率,媳妇不再是嫁鸡随鸡嫁狗随狗的固定资产,而是随时可能挥手再见的合作伙伴。

动辄几十万的天价彩礼,再买不来安全感,只剩沉重的负担。

人们太怀念过去俯拾皆是的“好女孩”了。

她们像《我的姐姐》中,为他人奉献一生的姑妈。嫁人给弟弟的前途让路、照顾卧病在床的丈夫、拉扯少不更事的子女,永远像个团团转的陀螺,没有怨言,温柔熨帖。

图丨《我的姐姐》

或者宣传册中的越南媳妇——勤劳能干、乖巧听话,最好还能貌美如花。

尽管情知在这个男权话语被空前消解的年代,对“好女孩”的紧追不放,更像是对远去倩影的痴痴叫魂,但每一次规训与叫嚷,依旧能够满足憧憬旧日时光的男人们,离“听话妻子”更近一点的渴望。

当然,并非每一位男士都会介意女孩的纹身。

纹身师兔子告诉我:“我的女客人有不少是男朋友或者老公陪着来的,叮嘱我别下手太重。”

在米兰执业多年的纹身师八岐也说:

“在米兰,很少有人会介意女孩纹身。除了那种虔诚信教的白人家庭,大家反而会觉得,有纹身的女孩更有魅力一点。”

意大利女孩善美,谈纹身对她的意义

爱纹身的女孩,当然也不像圈外人想象的那样,全是混社会的丫头片子。

兔子介绍,“我的女客人有律师、医生(医生还不少)、国企员工、自己做生意的等等 ,跟所谓坏女生没有任何联系。”

女孩在纹身上往往格外慎重,她们希望在身体上留下一个对自己具有特殊意义的作品。

在兔子的店里,一个非常内向温柔的女孩,在锁骨处纹下一串蹁跹起舞的墨蝶。墨蝶的翅膀处,鳞粉闪烁零落,宛如破碎后的重生——她想用蝴蝶告诉自己,突破内向的桎梏,重新面对生活。

纹身完成后,女孩对兔子鞠了一躬,开心又克制的模样令兔子影响深刻。

纹身by兔子

另一位年轻的妈妈,在小臂内纹了一朵向日葵和自己的双胞胎娃娃,两个小家伙一个开朗地咧着嘴大笑、一个羞涩地抿着嘴,看起来幸福又元气满满。

纹身by兔子

有人为了遮盖身上的伤疤选择纹身,有人为了纪念去世的宠物、有人为了怀念自己的亲人,也有人什么都不为,只为自己的心志做一份标记。

被小A嫌弃的相亲对象小玫选择外星人纹在手上,就是告诉自己,即便一直单身,也不要轻易许诺爱情,做一个勇敢的“异类”。

即便真的曾是社会女孩,也不意味着人生完结。

日本有名的“极道作家”天藤湘子,有片华丽的纹身。图样是个妖冶的艺伎,口中衔着刀刃。这是她破茧重生的“胎记”。19岁前,因为父亲出身黑道,天藤早早沦落在犯罪、毒品与混乱的性行为中。20岁成年,她突然意识到日子不能再这样下去,于是纹身明志,告别黑道,相夫教子,最终成为了一名畅销作家。

天藤湘子

我们总是习惯从上帝的视角俯视问题,那个视角太过遥远,忽略了黑与白、好与坏之间漫长而模糊的边界。

判断好坏总是那么容易,标签一贴,眼睛一闭,世界有条有理。

只是,那未免也太过轻易。

想起不久前,在王潮歌的《只有爱》戏剧幻城里,看过的一场大戏。

这部讨论爱情的戏剧结尾,男观众和女观众分别被请到了两个不同的空间。

女观众的空间里,一个男人站在幕布前发问:“为什么婚后你对我那样唠叨?为什么你对我那样冷漠?”

男观众的空间里,一个女人站在幕布前发问:“为什么婚后你总不回家?为什么你会想着别人?”

最后,男男女女女吵了起来,隔开男女空间的幕布突然落下,男与女,又回归了同一个场域。

四目相对,男女忽然停止了争吵。在这个呼吸相闻的场域里,他们发现,一枚简单的对立符号,变成了一个复杂的个体。

世界本是混沌的,而我们现在把好和坏分的太好了。

这样固然省事。只是未免无趣。

原创文章,作者:kepupublish,如若转载,请注明出处:https://blog.ytso.com/industrynews/211398.html